揭开家暴真相:常见误区与实际情况的深入剖析与反思

2025-07-13 15:35:32家暴,作为一个全球性社会问题,长期以来深深影响着无数家庭的和谐与稳定。它不仅伤害了受害者的身体,更剥夺了他们的心理健康和生活质量。揭开家暴的真相,不仅是为了了解其背后的原因和现状,更是为了纠正公众对家暴的误解,推动社会对这一问题的反思和改进。本文将从四个方面深入剖析家暴现象的常见误区与实际情况,分别从家暴的定义、受害者心理、社会认知误区和法律应对机制等角度进行探讨。通过揭示这些问题,旨在引导读者更加全面和理性地看待家暴现象,并对解决这一问题提出思考。

1、家暴的多重形式与深层危害

家暴通常被误解为单一的暴力形式,很多人认为家暴仅仅是指丈夫对妻子的身体暴力。然而,家暴的形式远不止这一种,它不仅仅表现为身体上的伤害,还包括心理暴力、性暴力、经济暴力等多种方式。

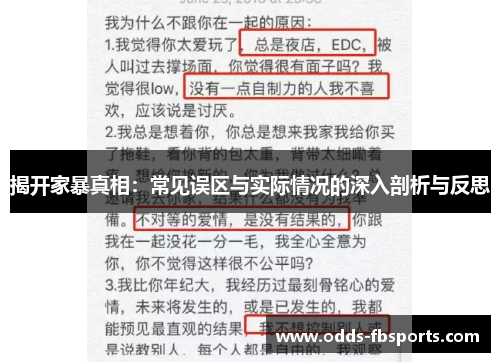

心理暴力常常表现为语言攻击、侮辱和威胁,这种暴力方式可能更难被察觉,但对受害者的心理健康和自尊心造成的伤害往往更加深远。受害者可能会在长期的压迫下,形成极度的依赖性,甚至失去自我认知,觉得自己是无能为力的,无法摆脱困境。

经济暴力则表现为一方控制家庭的经济资源,限制另一方的消费自由,甚至要求受害者向其汇报每一笔支出。这种形式的家暴通常会使受害者在经济上陷入困境,进而缺乏离开施暴者的条件与动力。

2、家暴受害者的心理特征与困境

家暴受害者的心理状态往往复杂,且伴随多重困境。最常见的情况是受害者由于长期处于施暴者的威胁与控制下,逐渐丧失了自我价值感。很多受害者在外界看来可能是情感脆弱或无能为力,但事实上,他们大多是处于一个充满恐惧与焦虑的生存状态中。

一方面,受害者害怕暴力升级,认为如果采取反抗措施,可能会遭遇更严重的暴力报复。另一方面,很多受害者因为长期受到施暴者的洗脑和控制,逐渐产生了“爱就是伤害”这一错误观念,认为施暴者之所以暴力,是因为他对自己有深厚的感情。

社会对家暴受害者的刻板印象也加剧了他们的困境。很多人认为受害者应该及时反抗或者离开施暴者,但实际情况远比表面看到的复杂。受害者往往受到经济、子女等多方面的束缚,离开施暴者需要面对诸多的生活压力和安全威胁。

3、社会对家暴的认知误区与偏见

社会对家暴的误解和偏见普遍存在,尤其是在一些传统文化背景下,家暴往往被视为家庭私事,外界不应干预。这种观念导致很多家暴案件未能得到及时处理,受害者也往往选择沉默或隐忍。

此外,还有一种常见的误区是“家暴者一定是心理变态者”。实际上,施暴者并非都具备精神病或心理疾病,而是受到多种因素的影响,如成长环境、家庭教育、社会压力等。这种偏见让我们忽视了家暴背后的深层社会原因,使得解决问题变得更加困难。

还有一种错误的看法是“家暴受害者都能轻松离开”。然而,正如前面所提到的,很多受害者由于经济、社会和心理因素的多重限制,离开施暴者的过程充满困难。此时,社会的冷漠和指责可能加重受害者的困境,甚至导致他们陷入更深的绝望中。

FB体育app4、法律与社会应如何应对家暴

在应对家暴问题上,法律起着至关重要的作用。近年来,许多国家和地区已经出台了更为严格的家暴法律,制定了保护令、居住隔离等措施,以保障受害者的基本权利。然而,法律的执行力度和普及度仍然不足,很多受害者因对法律的不熟悉或对施暴者的恐惧而未能及时寻求法律帮助。

此外,法律体系与社会服务体系的结合也至关重要。许多家暴受害者由于缺乏安全的避难场所和心理疏导服务,在遭遇家暴时无法获得及时有效的援助。因此,完善社会服务体系,为受害者提供及时的心理疏导、法律援助和庇护所,是防治家暴的重要一环。

社会层面的认知提升同样不可忽视。通过教育和媒体宣传,可以改变社会对家暴的误解与偏见,鼓励更多人关注家暴问题,并支持受害者发声。同时,社区和非政府组织也可以在帮助受害者走出困境方面发挥重要作用。

总结:

家暴作为一个复杂的社会问题,涉及的方面极为广泛。它不仅仅是一种暴力行为,更是一种深层次的社会和文化问题。家暴受害者在心理和物质上都面临着极大的挑战,社会的误解和偏见更是加剧了他们的困境。要想有效解决家暴问题,必须从法律、社会认知以及支持体系等多个层面入手。

通过深化对家暴真相的认识,揭示其背后的误区,我们可以推动更多的社会改革和教育工作,创造一个更加公平和包容的社会环境。只有每个人都意识到家暴问题的严重性,并为其解决贡献自己的力量,才能真正让那些受害者走出阴影,恢复他们应有的尊严与幸福。